足の動脈硬化(LEAD)とは

足の動脈硬化は、下肢閉塞性動脈疾患(LEAD:lower extremity arterial disease)といい、足の血管(動脈)が硬くなったり詰まったりしている状態のことを言います。足の動脈硬化は初期には症状を認めませんが、進行すると間欠性跛行や安静時にも足が痛むようになり、最終的には足に潰瘍や壊疽が起こり、最悪の場合、下肢切断に至る病気です。国内に足の動脈硬化患者は400万人いると推定され、そのうち300万人は症状がない無症候性LEADであると推測されています。近年、欧米では無症候や軽度の足の動脈硬化の方でもフレイルリスクが高いという報告もあり、早期に兆候を見つけ予防をしていくことが大切です。

※足の動脈硬化は、これまで末梢動脈疾患(PAD:peripheral arterial disease)や、閉塞性動脈硬化症(ASO:arterio sclerosis obliterans)も同じ意味で用いられてきましたが、広義では下肢以外の動脈疾患も含まれていました。2022年に改訂された末梢動脈疾患ガイドラインでは下肢の病変を区別し、「下肢動脈疾患/下肢閉塞性動脈疾患(LEAD)」と表記されました。本ページでは紹介する文献により「閉塞性動脈硬化症」を用いることもあります。

足の動脈硬化 LEADの進行と症状

足の動脈からの血流が低下することで、足の筋肉や皮膚、各組織に酸素や栄養が供給がされにくくなります。そのため、長時間歩こうとしたり、足にいつもよりも強い負荷がかかる動きをした際に、特にふくらはぎ辺りが痛んだり、傷が出来たときに組織を修復するための栄養が運ばれにくくなることで治りが遅くなり、最悪の場合壊死・切断に至ることもある病気、それが足の動脈硬化です。

足の動脈硬化症(閉塞性動脈硬化症)の進行と症状

足の動脈硬化は、初期は無症状、進行すると長い距離を歩けなくなる間欠性跛行や安静時疼痛が起こり、最終的には潰瘍や壊疽(えそ)が起こる病気です。中には無症状でも、足に怪我をするなどして急速に悪化をたどる方も一定数いるとされています。

無症状

足の動脈硬化の初期はほとんど無症状で、自覚症状がある人の2~5倍と言われています。

進行すると間欠性跛行症状や足が冷たい、しびれる症状を自覚する方もいます。

間欠性跛行(かんけつせいはこう)

間欠性跛行は、歩くと足(ふくらはぎ)が痛むが休憩するとまた歩けるようになる、という症状です。歩行時や運動時など足に負荷がかかると筋肉は酸素を多く消費しますが、動脈硬化により血管が酸素や栄養を運ぶ機能が低下することで、筋肉が酸欠状態になり、痛みが発生します。足(ふくらはぎ)が重たい・だるい・ぎゅーっと捕まれているような痛み、と表現する患者さんもいらっしゃいます。

歩行時には安静時に比べて10倍以上の血液が必要になるため、動脈の状態は血液の需要と供給のバランスを維持できるかに大きく影響します。

間欠性跛行で痛む足の場所は、主に「ふくらはぎ」と言われていますが、動脈の病変がある場所により異なり、太ももの裏辺りが痛む方もいれば、片足だけ痛む方、両足痛む方もいます。

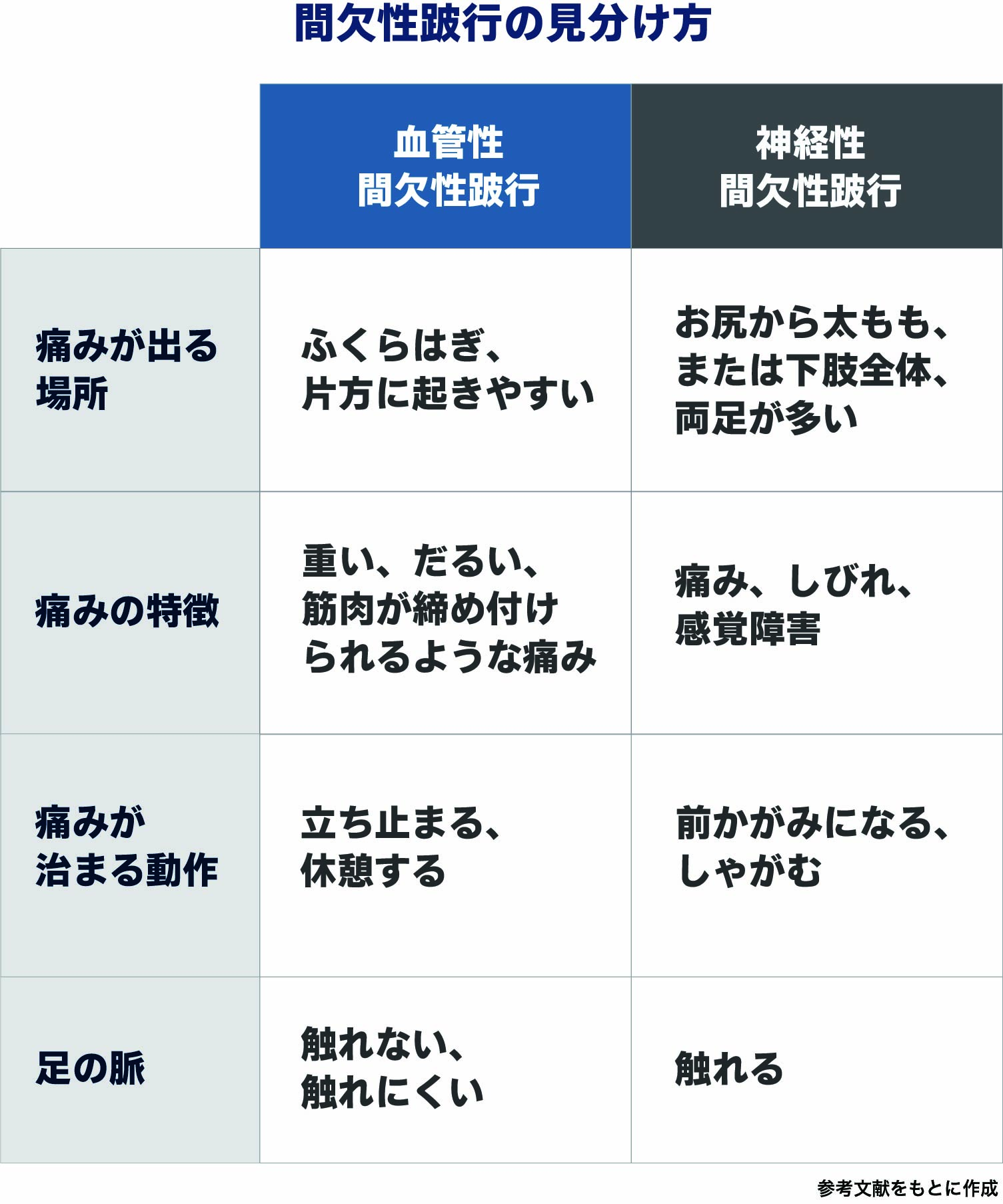

なお、腰部脊柱菅狭窄症などの神経が障害された場合でも間欠性跛行が発生します。腰部脊柱菅狭窄症の場合、神経が圧迫されて痛みが起きるので、足の動脈硬化の間欠性跛行と発生のメカニズムが異なります。腰部脊柱菅狭窄症の間欠性跛行との見分けるポイントを下記にまとめました。当てはまる項目が多ければ、足の動脈硬化の間欠性跛行の疑いがあると考えられます。

ただし、自己判断は禁物です。足の動脈硬化が疑われる場合、かかりつけ医に相談しましょう。

安静時疼痛

進行すると、歩行時のように多くの酸素を必要としない安静時にも足に痛みを感じるようになります。横になっていると痛みが強く出るため、安眠できず椅子に座ったまま睡眠を取る方もいます。

潰瘍・壊疽

思わぬ足の傷や怪我も治りにくくなります。動脈硬化が進行し、血流が乏しくなるため、傷を治すための栄養が運ばれにくくなるためです。感染も起こしやすく、局所的な感染が全身状態に影響することがあります。

壊疽(組織が壊死してしまうこと)が広がってしまうと、切断を余儀なくされてしまうこともあります。

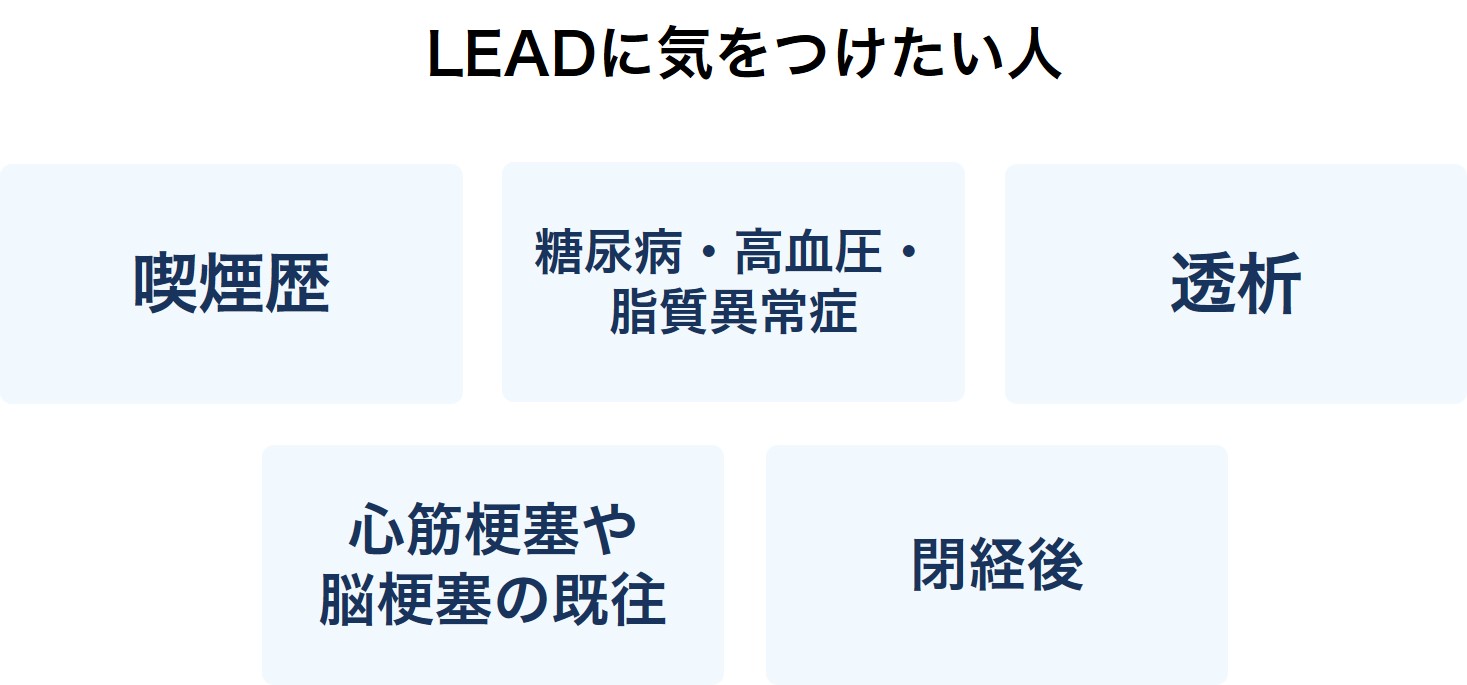

足の動脈硬化 LEADになりやすい人

足の動脈硬化の危険因子には、糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病、喫煙歴のある方、肥満・透析などがあります。また、動脈硬化は全身の病気なので、脳梗塞や心筋梗塞などの既往がある方も注意が必要です。

足の動脈硬化は男性のほうがなりやすいと言われていますが、女性も注意が必要です。閉経後にホルモンバランスが変化し、血管を保護するエストロゲンが急激に減少することで、動脈硬化が進行しやすくなるためです。

さらに、足の動脈硬化は年齢とともになりやすいと言われています。糖尿病などの基礎疾患がなくても足の動脈硬化を発症する方もいます。

一度進んだ動脈硬化はもとには戻りません。そのため、特に50歳以上の方は足の血管も意識するようにしましょう。

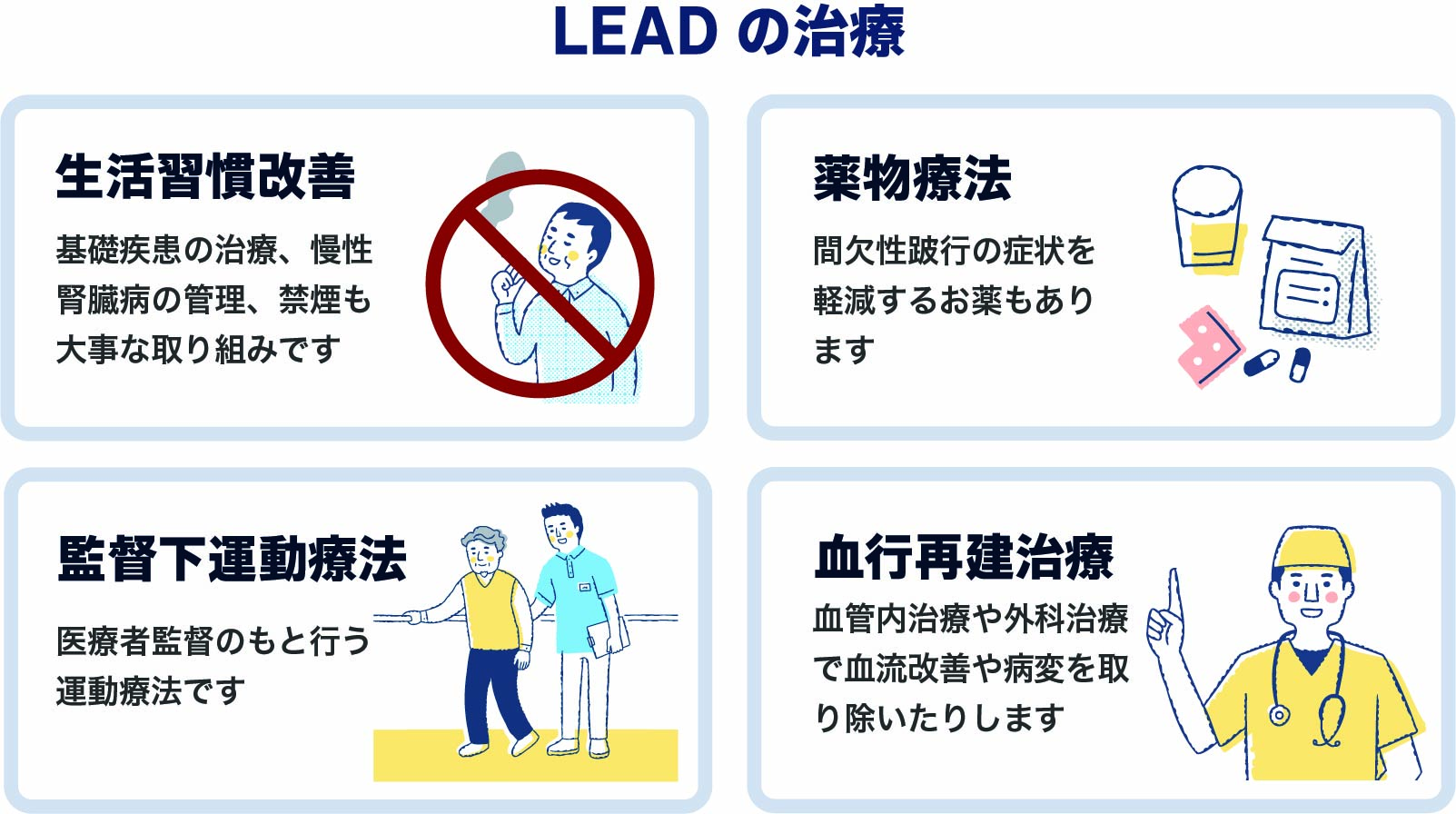

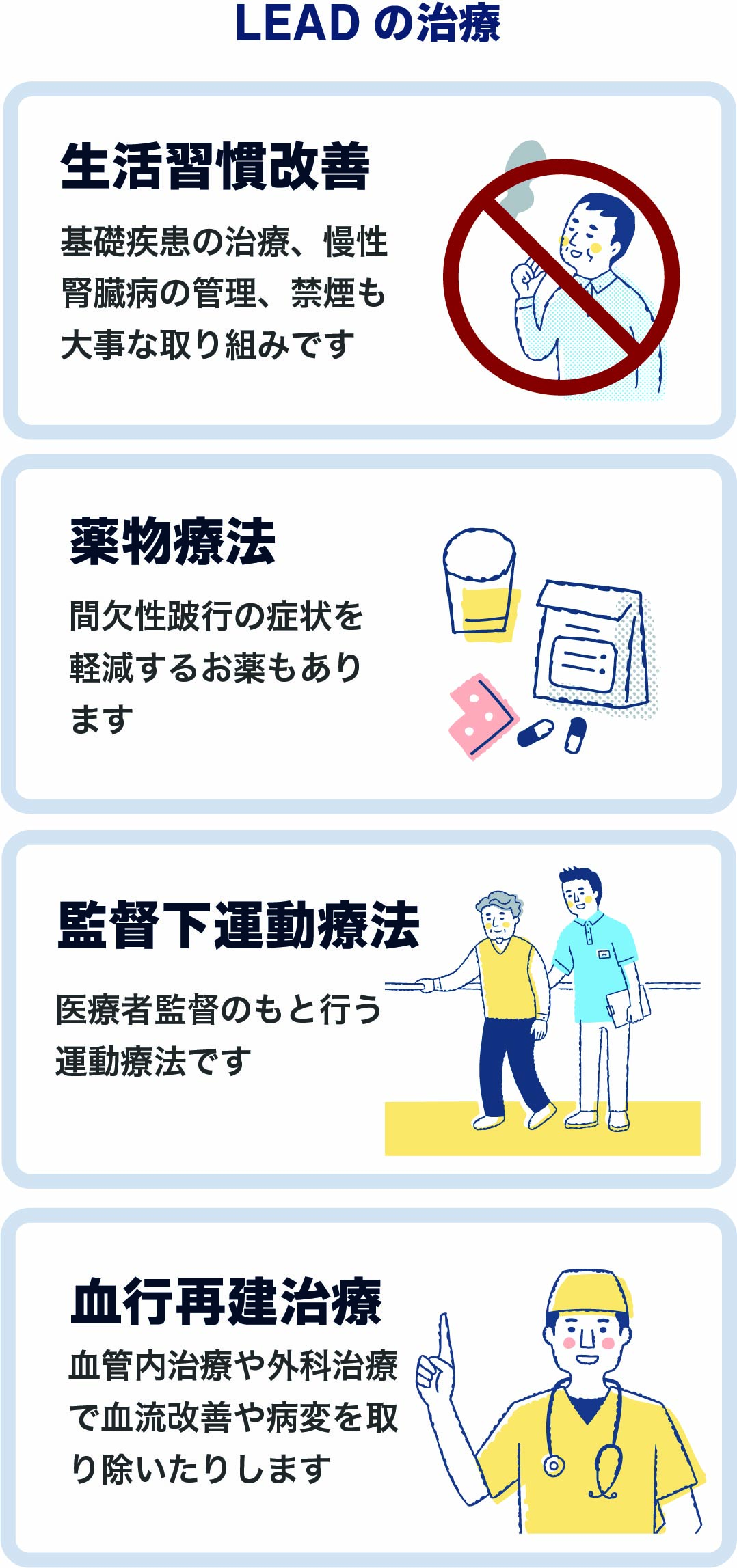

足の動脈硬化 LEADの治療

足の動脈硬化の治療は重症度により異なります。初期の場合には、基礎疾患の治療と運動療法が中心に行われます。具体的には、基礎疾患に対する薬物療法で全身状態をコントロールすること、食事、運動、禁煙といった生活習慣の是正です。特に禁煙への取り組みは、足の動脈硬化の重症化予防にはとても大切な取り組みです。

また、動脈硬化は全身の病です。心筋梗塞や脳梗塞といった足以外の血管の病気のリスク管理も併せて注意が必要です。

すでに安静時にも足の痛みが強かったり、治りにくい傷があるといった場合は、すみやかに専門医に診てもらうことをお勧めします。専門病院は、日本フットケア・足病医学会が「連携によって下肢救済を積極的に行っている専門病院の一覧」を公開していますので、参考にしてみてください。

・生活習慣改善

糖尿病、高血圧、脂質異常症といった生活習慣病、慢性腎臓病などの管理が大切です。こうした危険因子が重複すると、足の動脈硬化の危険性も高まります。

喫煙はじわじわと動脈硬化を進めるため、禁煙に取り組むことは非常に大切です。

運動も、生活習慣病や足の動脈硬化の重症化予防にとても重要です。それ以外にも特にウォーキングは、血行をよくするだけでなく、側副血行路(血管が詰まった場所を迂回するために新たに作られる血管のこと、バイパス)の発達が期待されます。

・薬物療法

まずは足の動脈硬化の重症化予防として、糖尿病、高血圧、脂質異常症の服薬により、基礎疾患の管理を行うことが基本です。また、脂質異常症の薬の服用も推奨されています。

足の動脈硬化に関連する心血管イベント予防目的としては、原則として抗血小板薬ないし抗凝固療法が行われます。間欠性跛行に対する抗血小板薬の服薬が最大歩行距離を延ばしQOL(生活の質)を改善することが示されており、第一選択薬となります。

・監督下運動療法

医療者の監督のもと行う運動療法です。間欠性跛行の痛みが出るまでトレッドミルで歩き、休憩するのを繰り返し行うものです。自覚症状の強さによって負荷の強度は変わります。間欠性跛行の改善に効果的とされていますが、実施可能な施設が限られています。

・血管内治療・外科治療

血流が大きく障害され、安静時疼痛や潰瘍や壊死が発生していると、閉塞部位によって血管内治療(カテーテルなど)や外科治療が選択されます。血管が詰まっている箇所を拡張したり、閉塞した動脈に迂回路を作るバイパス手術、閉塞した病変部分を直接取り除く血栓内膜摘除術など、いくつか治療方法があります。

LEADかも?と思ったらABI検査を受けよう

足の動脈硬化はABI検査(血圧脈波)で見つけることができます。

ABI検査は、両腕・両足首にカフを巻き、5分程度安静にしているだけで検査ができます。

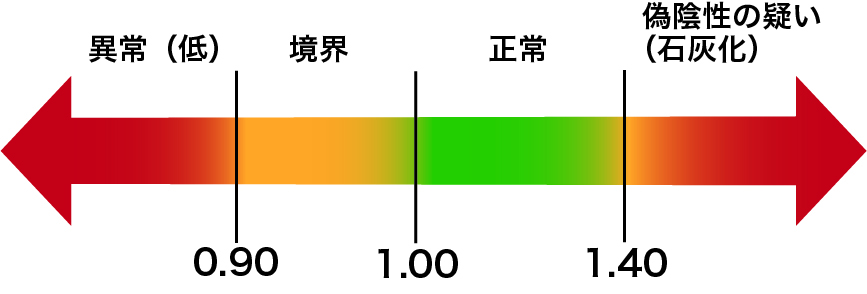

ABI検査の結果の見方

検査結果のABI値は、両腕・両足首の血圧の比率を算出します。

【ABI値=足首収縮期血圧÷上腕収縮期血圧】

足の血圧は通常腕の血圧よりもやや高くなります。そのため、ABI値は1.00~1.40が正常値となります。

1.00~1.40

正常です。引き続き健康管理をしていきましょう。

0.99~0.91

境界型です。異常値ではありませんが、血管(動脈)が詰まる予備軍です。結果を注視していく必要があります。

0.90以下

0.90以下の場合は、足の動脈硬化の疑いがあります。症状がなくともかかりつけ医に血管エコー、MRIなどの詳しい検査や治療の必要性について相談しましょう。

1.41以上

足の血管が硬くなる、石灰化(血管にカルシウムが沈着し硬くなり、画像検査で白く見える状態のこと)が疑われます。

ABI検査は、内科や循環器内科などで検査をしていることがあります。足の動脈硬化が気になる方は、まずはかかりつけ医に相談してみましょう。

ABI検査をおすすめする方

日本循環器学会が公開している末梢動脈疾患ガイドラインでは、以下の方には年1回のABI検査が推奨されています。

- 心臓や血管の病気のリスクの高い50歳以上で喫煙歴のある男性

- 糖尿病や腎臓病をお持ちの方

- 65歳以上の方

このガイドラインの第20章では、市民・患者さん向けにQ&A形式で足の動脈硬化(閉塞性動脈硬化症)について情報発信していますので、参考にしてみてください。

足の動脈硬化 LEADのまとめ

動脈硬化は全身の病気です。一度進行してしまうと、血管を元に戻す方法はありません。そのため、足の動脈硬化を発症させない、発症しても悪化をさせないことが何より重要です。リスク因子をお持ちの方、65歳以上で一度もABI検査を受けたことがない方は、かかりつけ医に相談してみましょう。

最後に、日本フットケア・足病医学会LEAD・フレイルワーキンググループと恵智会が行う「LEAD・フレイル研究」では、50~89歳の方で、足の動脈硬化(閉塞性動脈硬化症)と診断された方(ただし血行再建術や下肢切断術の治療は受けていない)と、ABI値0.99~0.91の方を募集しています。

本研究では、健康管理に役立つ様々な検査を無料で受けられますので、閉塞性動脈硬化症と診断された無症状の方、症状があっても経過観察中の方は、研究のご参加について是非ご検討ください。

参考

2022年改訂版末梢動脈疾患ガイドライン

公益財団法人 日本心臓財団.“動脈疾患・脂質異常 Question

4”.https://www.jhf.or.jp/pro/hint/c2/hint004.html, (2024/9/2)

中村 正人,“閉塞性動脈硬化症の病態”. HEART's Selection.