恵智会の取り組み

このページでは恵智会が提供を目指す再生医療や、研究などの取り組みを紹介しています。

恵智会が提供を目指す「再生医療」

健康維持において、予防医療では、適切な運動が推奨されています。ところが、慢性疾患を持つ患者さんは、運動器疾患や血管疾患を併発している場合が多く、運動療法を実施することが難しかったり、投薬治療にも制限が出てくる場合があります。

■運動器疾患

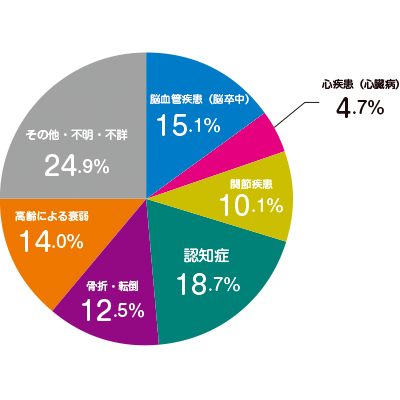

運動器疾患は慢性疾患と同様に治癒が難しいものが多く、加齢とともに悪化の一途を辿ります。例えば、膝の関節痛や腰痛など、こうした症状は介護が必要になった要因にも挙げられています。

内閣府「平成30年版高齢社会白書(全体版)」65歳以上の要介護者等の性別にみた介護が必要となった主な原因 CSV形式をもとに作成

■血管疾患

血管疾患としては、動脈硬化による、心筋梗塞、脳梗塞、さらに下肢動脈疾患(足の動脈硬化)などが挙げられます。特に下肢動脈疾患においては間欠性跛行※や安静時疼痛といった症状により、歩行が困難になるケースもあります。

※間欠性跛行とは…歩くと足が痛むが休むと再び歩けるようになるのを繰り返すことを言います。原因としては血管性と神経性のものがありますが、下肢動脈疾患の場合は血管性による症状です。

■再生医療への期待

例えば、下肢動脈疾患(LEAD)は進行すると治療が限られてくるほか、血管を元の状態に戻すような治療は現状では困難とされています。投薬や手術などの標準治療も、適応の可否については患者さん本人の状態によって選択されます。

そこで期待されているのが、「再生医療による治療」です。再生医療とは、障害や機能不全に陥った人体組織に対して、細胞などを用いて機能の再生を図る医療を指します。たとえば、細胞自体や細胞から作った新たな臓器によって、機能を失った臓器を補うようなイメージです。再生医療に用いられる細胞のひとつである間葉系幹細胞には、「抗炎症作用」や「組織修復能」があるといわれ、運動器疾患に対する疼痛コントロールや筋組織の回復、軟骨の修復、血管疾患に対する血管新生といった作用が期待されています。

恵智会の再生医療におけるコンセプト

- 1.恵智会では、疾患の予防や治療において、まずは標準治療の適用を検討・実施したうえで、再生医療を新たな選択肢として提示させていただきます。

- 2.再生医療の世界では日々研究が行われており、その進歩はめざましいものの、保険診療である標準治療ほどの実績、エビデンスはまだありません。

恵智会では、今後治療を行う医師らと連携し、再生医療にかかわる研究活動にも取り組んでいき、その研究によってエビデンスや治療成果が得られた再生医療を提供することを目指しています。

恵智会東京メディサイトクリニックでの治療例(PRP療法)はこちら(https://www.medisite.clinic/)

学会連携

動脈硬化や糖尿病などの生活習慣病と呼ばれる慢性疾患は、高齢者の多くが抱える健康問題です。これに加え、高齢化社会の日本においては、身体機能の低下を引き起こすフレイルの予防やフレイルからの脱却が課題となっています。

恵智会は本研究を通じて、関係学会と連携し、下肢動脈疾患(LEAD)と身体・歩行機能について調査し、一人でも多くの“歩ける足”を残すため、予防医療の可能性を模索していきます。

恵智会で行っているLEAD・フレイル研究についてはこちら (https://www.keichikai.or.jp/research/)